“中国AI芯片落后美国两三年,这怎么可能?拜托,中国现在只差我们几纳秒。”

英伟达创始人黄仁勋在节目中的一句话,引发外界关注。

华为计划 2025 年生产 60 万颗昇腾 910C,2026 年提升到 160 万颗,国产芯片的产能正持续增加。

虽然昇腾 950 与英伟达下一代 VR200 在单颗芯片性能上仍存在差距,但这种差距往往只体现在几纳秒级的延迟。市场上大多数讨论集中在算力差异,却容易忽视一个事实:真正决定系统能否稳定运行的,不仅是芯片本身,而是整个硬件体系的协同。

在复杂的系统组合里,算力差距可能会被架构、接口和时钟同步逐渐抹平。这就引出一个常被忽视的关键元器件——晶振。

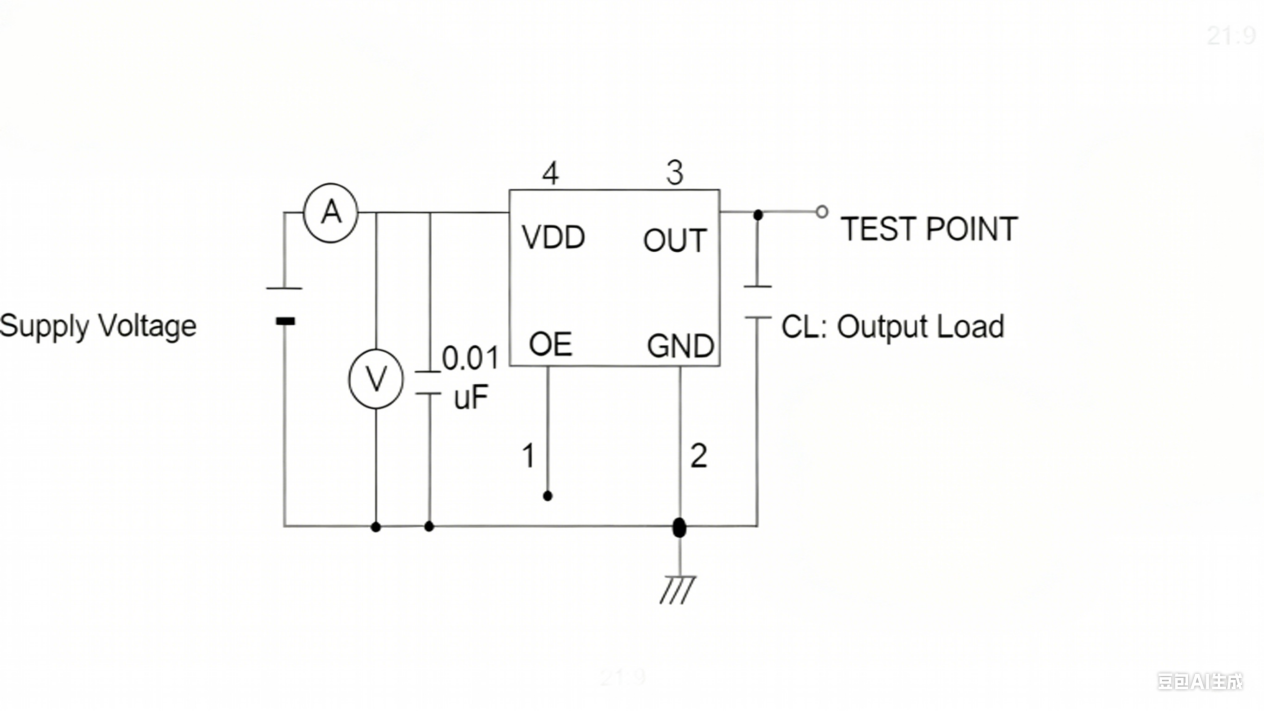

在 AI 芯片和智能硬件的系统设计中,晶振不仅决定算力能否稳定释放,更直接影响产品在不同场景下的兼容性与可靠性。有时,一个看似细微的选型差异,就可能成为系统能否正常运行的分水岭。

看似微小的连接差异,可能决定整个电路是否能够启动。

在低功耗场景下,32.768 kHz 有源晶振的功耗可以被压到 90 μA 以内;在 1.8V 电源电压下,功耗甚至普遍低于 3.3V。这对于智能穿戴、传感器节点、边缘 AI 模块来说,都是至关重要的优化点。

一句话总结:芯片是发动机,但晶振才是发动机的点火器与节拍器。没有它,再强的芯片也可能 无法发挥实力。

无源晶振:只是一块石英片,需要依赖芯片驱动电路振荡。

研发阶段:多用有源晶振,通电即用,便于原型验证与调试。

量产阶段:常切换为无源晶振,降低成本与功耗,MCU/SoC 内置驱动即可支撑。

高精度场景:如 5G 通信、卫星导航、AI 服务器,研发与量产都坚持用有源晶振,因其频率稳定性不可替代。

此外,常见的 32.768 kHz 晶振广泛应用于 RTC、可穿戴与物联网设备,微安级功耗,专注低功耗计时。针对这些应用,SJK晶振产品覆盖广泛,从低功耗晶振到高精度晶振,均可满足各类电子设备的需求。

SMD2016 系列:无线模块、工业电机,低功耗、适合批量。

总结一句:研发讲效率,量产讲成本,低功耗讲能耗,而高精度始终离不开有源晶振。

帮您搞定晶振和电路的匹配问题,减少调试麻烦,让系统跑得更稳。

我们拥有车规级认证(IATF 16949),产品能满足服务器、IoT等各种场景的需求。

频率可定制,响应超及时,服务覆盖从研发到量产全流程,广泛应用于工业、汽车、通信、新能源等领域。

“几纳秒”是性能指标的直观差距,但真正的挑战在于:谁能构建完整的供应链体系,长期稳定地提供数以亿计的高质量晶振,支撑整个算力生态的运行。

未来的竞争,不只是GPU性能的简单比较,而是整体技术生态的完善程度。

在这一链条里,晶振是容易被忽视,但无法缺席的环节。

时间:2025-10-14

时间:2025-10-14  来源:

来源: